にゃも

なぜ海外に出たかの原体験をインタビューする企画です。

今回は、ぼくがメンバーとして参加しているトークンハウス のメンバーであるえりさんのお話を聞きました。

今回、インタービューするえりさん(沖縄県出身)

過去のインタビュー記事を見たい方は下のボタンからどうぞ。

過去のインタビュー記事記事を読む

なぜ海外に出たいと思ったか

にゃも

えりさんの「海外の原体験」 をぜひ聞きたいのですが、そもそも海外に出ようと思った理由や体験はなんですか?

えりさん

道徳の時間で

「世界がもし100人の村だったら」 というテレビ番組を見たのがきっかけです。

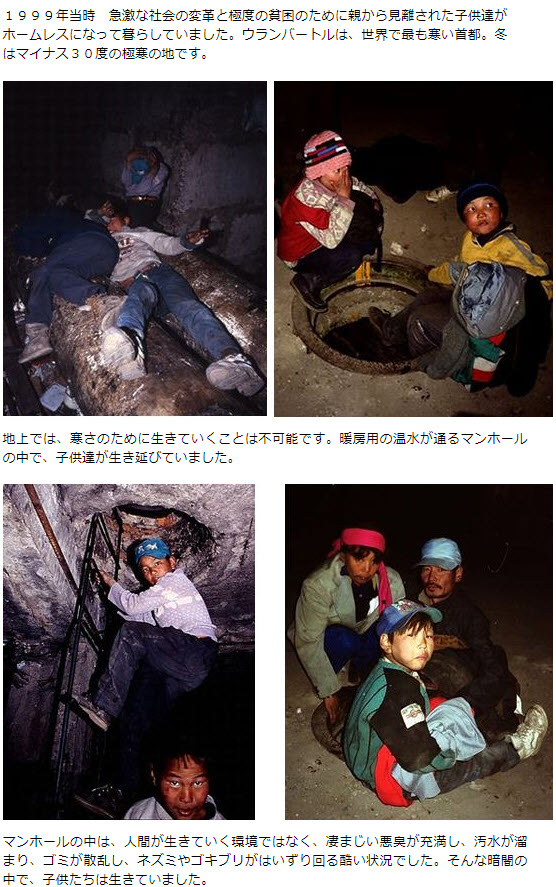

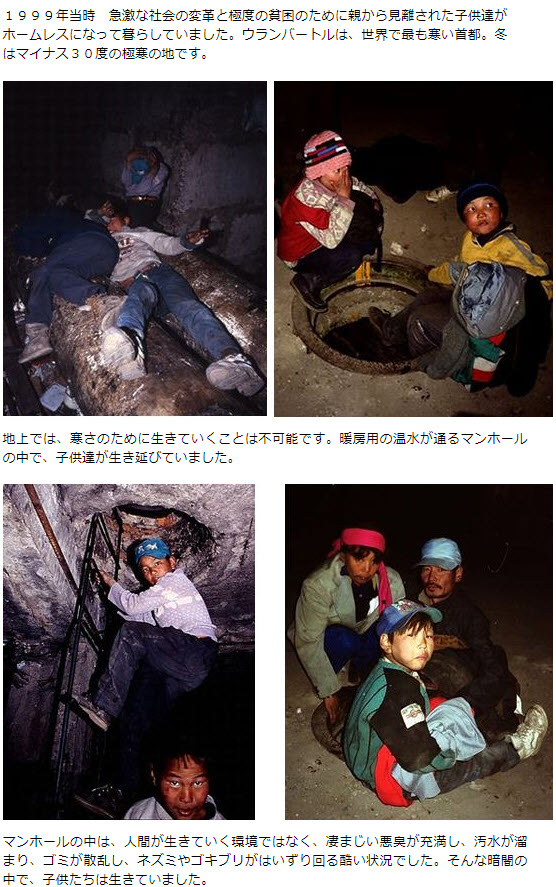

それと、「モンゴルのマンホールチルドレン」 を支援している人に出会ったのも海外に興味を持った理由でした。

VIDEO

引用:アジアチャイルドサポート

にゃも

小学生の頃から、世界の貧困に興味を持っていたのですね。

小学生の頃から、将来は海外で国際協力をやりたいって….。意識が高い…!!!

救急救命士になりたいと思った中学校

にゃも

海外に興味を持ったキッカケはわかったのですが、その思いが消える事はなかったのですか?

えりさん

はい!!!ずっと行きたいと思っていました。

しかし、この頃、職場体験で大好きだった消防車がある「消防署」に行きました。ここで救急救命士という仕事がある事を知りましたね。

えりさん

緊急車両が好きだったんですよ。救急車も興味がありましたw

国境なき医師団にも興味があったので、医療に関われる×緊急車両で完璧にフィットした職業が救急救命士でした。

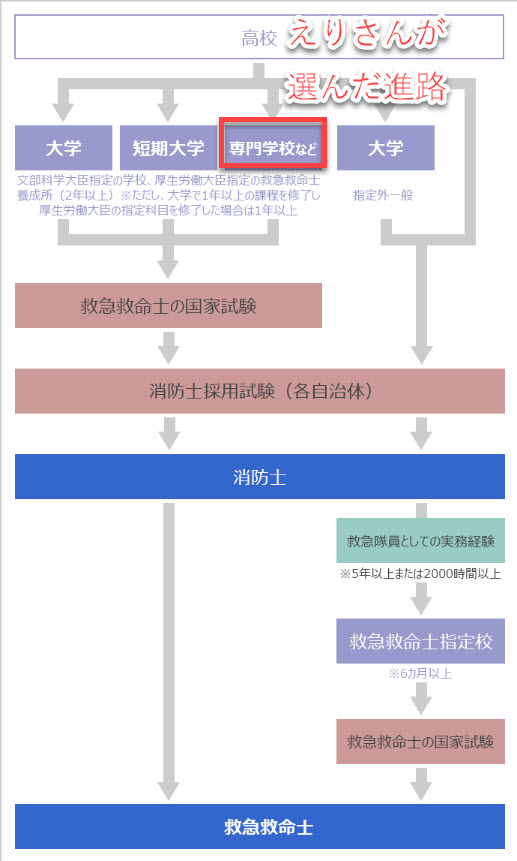

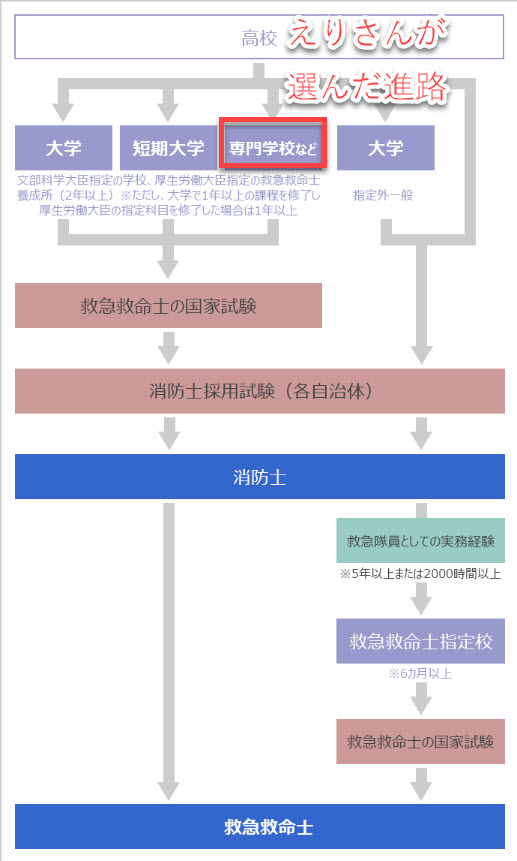

沖縄の高校を卒業し、神奈川の専門学校に入学

にゃも

沖縄ではなくて、神奈川の専門学校に入学した特別な理由はあったのですか?

えりさん

沖縄にも1つだけ専門学校があったんですけど、人生で一回は本州に住んでみたいと思って、思い切って神奈川県の専門学校に入学したんです!

にゃも

ところで、救急救命士という職業についてイマイチ良くわからないので、どんな職業か、またどうなったらなれるのか少し説明してもらえますか?

救急救命士とは・・・

救急車の中や救急現場で救急救命処置を行うスペシャリスト

引用:スタディサプリ進路

救急救命士の資格を取得した後、消防士になる

消防士になった後、救急救命士指定学校に行き、救急救命士の資格をとる

https://shingakunet.com/bunnya/w0033/x0013/

にゃも

つまり、救急救命士の国家資格と消防士の経験が必須なんだね。

えりさん

はい。高校卒業でも消防士の採用試験に受かれば、目指す事ができる職業です。

ちなみに、救急車には3人の救急隊が居て、その1人は救急救命士。搬送途中に生命維持のために医療行為をする事ができます。

インターンでカンボジアからの就職活動

えりさん

専門学校1年生の時にボランティア団体の先生に勧められて、特定非営利活動法人JapanHeart(医療系NGO)のインターンをカンボジアで2週間経験しました。

その時、カンボジアに対しては全く知識がなく、積極的に選んだ訳ではありません。

にゃも

そうだったのですね。

インターンの2週間はどうでしたか?充実した日々だったのでしょうか?

えりさん

インターンでは全く力を発揮できませんでした。ボランティアをしに来たはずなのに、役に立てる事はほとんどなく、必ず救命士の技術を身に着けて戻って来ると誓いました。

ギャップイヤーを利用して、1年間カンボジアに戻る

にゃも

専門学校を卒業する頃、消防士になるために試験勉強をし始めたんですよね?

えりさん

はい。だけど、就職活動中、消防士になるにあたって、「あなたの強みは何?」「強みを活かして貢献できる事は?」などを自己分析しないといけませんでした。

えりさん

これを考えた時、今の私に何ができるんだろうという負のスパイラルに陥りました。

私は、特別でもなければ、誰にも持っていない強みもない・・・。

にゃも

就職活動って、今まで、個性を殺して一緒である事を求められていたのに、急に個性や強みを示して下さいって言われるから矛盾ですよね・・・。

えりさん

男性社会で終身雇用。ここ5年でだんだんと女性の消防士を増やしましょうという動きが出てきたため、まだ女性用のシャワー室や当直室がなく物理的に受け入れ態勢が整っていない地域もあります。

そんな狭い世界にこんな世間知らずな私が入って、もう一度カンボジアに行きたいというモチベーション保てるか不安だった。

頑張っていく大人になれるのかな?って思った。

その時に、「自分の人生かけて大切にするものや信念を見つけたい、視野を広くしておきたい」と、思い、就職辞めて1年間何か違う事をやろうと決めました。「ギャップ・イヤー」 ですね。

※ギャップ・イヤー(英: gap year)とは、高等学校卒業から大学への入学、あるいは大学卒業から大学院への進学までの期間のこと。 英語圏の大学の中には入試から入学までの期間をあえて長く設定して(初夏卒業・秋入学)、その間に大学では得られない経験をすることが推奨されている。この時期にアルバイトなどをして今後の勉学のための資金を貯める人も多い一方で、外国に渡航してワーキング・ホリデーを過ごしたり、語学留学したり、あるいはボランティア活動に参加する人も多い。

引用:Wikipediaギャップイヤー

えりさん

だけど、一番しっくりきたのは、再び、カンボジアのJapanHeartに長期インターンシップで行く事でした。

にゃも

親はカンボジアのインターンシップについて何か言っていましたか?

えりさん

反対していましたね。

沖縄では、沖縄に住んで、沖縄で家族を作るのが親孝行。 外に出ると帰って来なくなってるんじゃないかと心配だったんだと思います。

ポルポト政権の爪痕。正しい医療知識の圧倒的不足

にゃも

1年間カンボジアに戻って、実際に何をしたのですか?

えりさん

カンボジアでは、一般市民を対象にした心肺蘇生法の普及活動を行いました。

心肺蘇生法 ・・・心臓の動きが停止した時におこなう、一番初めの命を救うための行為です。これをいかに早く行えるか否かでその後の生存率や社会復帰率に大きく影響します。

以下は、TikTokの#BPM100 DANCE PROJECT という取り組みの中で日本赤十字監修で制作された心肺蘇生How to動画です。

えりさん

私もこのプロジェクトに乗っかってCPRダンス動画アップしました!

にゃも

SNSを利用して、心配蘇生法を認知させるって考え方が現代っぽくて素敵ですね!

えりさん

予想を遥かに上回る反応がありました!

しかし、カンボジアには大きな問題があって、 ポルポト政権時の大虐殺によってカンボジアには正しい知識を持った医者が圧倒的に少ないんです。

ポル・ポトや強制収容所の所長だったカン・ケク・イウらオンカーの幹部の多くは高学歴でインテリ出身だったが、高度な知識や教養はポル・ポトの愚民政策の邪魔になることから眼鏡をかけている者、文字を読もうとした者、時計が読める者など、少しでも学識がありそうな者は片っ端から殺害しており

引用:Wikipediaポル・ポト

えりさん

一部の情報によると、ポルポト政権後の医師の数はカンボジア国内で40人だったとか・・・。 政府の方針で、1年の勉強で医者になる事を許可した結果、現在の医療教育がボロボロになっています。

ですから、心配蘇生法がカンボジアの現場で知られているはずがありません。

えりさん

心配蘇生法をすれば助かった命もあるのに、心臓が止まったまま病院へ運ばれている子は、死んでしまいます。

えりさん

かつ、カンボジアでは、交通事故の人に触ったらリンチされるという文化が残っています。 それは、交通事故後の人から金銭を盗んだりする人が居るからなんですよね。

だから、誰も交通事故後の被害者を触ろうとしません。

日本で再び就職活動。やりたい事はカンボジアで命を救う活動

えりさん

1年カンボジアに行って、日本に帰国。戻る前は、日本で就職をしようと思っていました。

だけど、私、これがやりたい事だったんだっけ?本当にそれでいいのかな? 疑問を持つようになってしまいました。

にゃも

沖縄で救急救命士になる事が1番の夢じゃないと思い始めてしまったんですね。

えりさん

はい。カンボジアの医療教育のレベルは非常に低いです。

この状況下なら、私の知識でも役に立てるのではないかという使命感が生まれました。

「一般人が正しい知識を身につければもっとできる事がある」と、考えたら頭の中はカンボジア一択になっていました。

にゃも

日本に一時帰国してから、またすぐにカンボジアに飛び出したんですね。

えりさん

はい!結局、親にカンボジアに行きます!とチケットを取ってから事後報告になってしまいました・・・。

にゃも

それで今があるのですね。

えりさんの今後の目標などはあるんですか?

えりさん

今は、カンボジアで日系のIT会社の広報をやっています。お金がないので、企業で働かないと生活できません。だけど、メディアの使い方や社内広報でのカンボジア人の巻き込み方を勉強させてもらっていますね。

今後は、「心肺蘇生法をカンボジアで普及」 心肺蘇生をしているアニメを見せたりFBを利用して、動画で簡単にできる救命処置を配信 していこうと思っています。

<日本語版応急処置TikTok>

<現地語版応急処置TikTok>

えりさん

特に、スポーツ関係・交通関係など事故が起こりやすい所で働いている人にファーストエイドを周知させたい!

カンボジア人に応急処置の勉強をするように促し、証明書や認定書を発行できるようになりたい!

こんな気持ちがあります。

市民に、医療を、身近に。

大城 えりな

にゃも

えりさんは、思った事に対して真っ直ぐで、ぼく自身、 将来かけてやりたい事はなんだろうと思うキッカケになりました。

SNSを通じて、カンボジアで医療知識の普及を目指していくえりさんからは、目が離せないですね。

過去のインタビュー記事を見たい方は下のボタンからどうぞ。

過去のインタビュー記事記事を読む

ZOOMオンライングループレッスン.webp)

レッスン】.webp)